- Group駆動班

- Date2025.10.26

ひずみゲージで駆動効率を測定!CFRPパイプ×ESP32によるトルク計測の実践記3

前回の記事では、ひずみゲージやアンプをシャフトに取り付け、計測準備をするところまで書きました。今回の記事では、実際に計測した際の模様について書いていきます。

↑前回の記事はこちら

~実際の計測について~

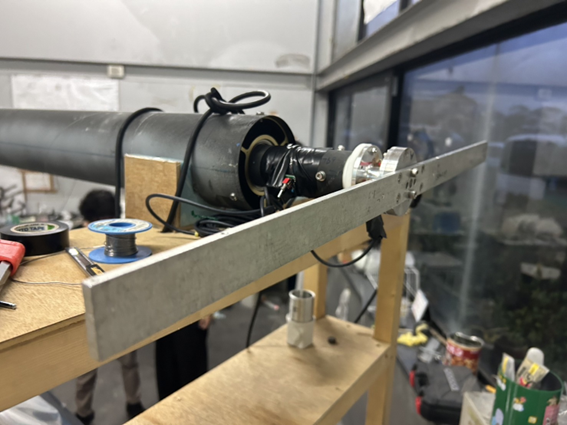

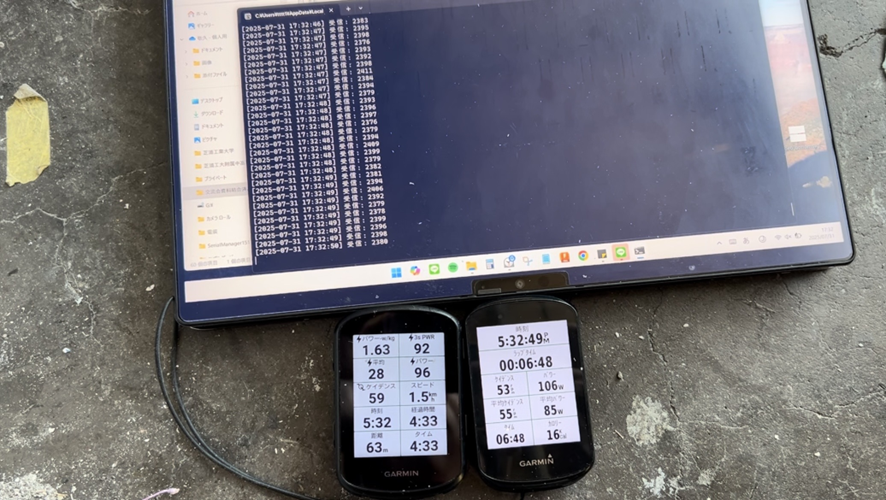

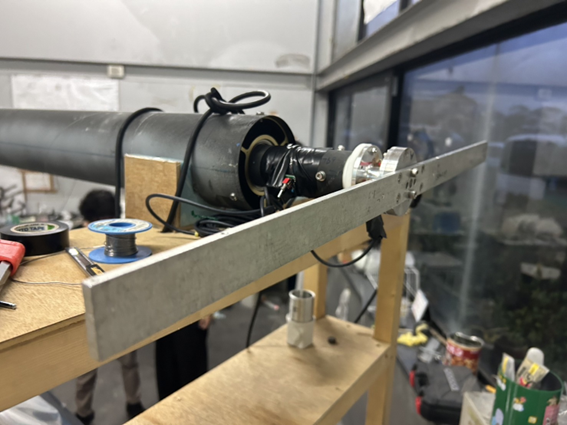

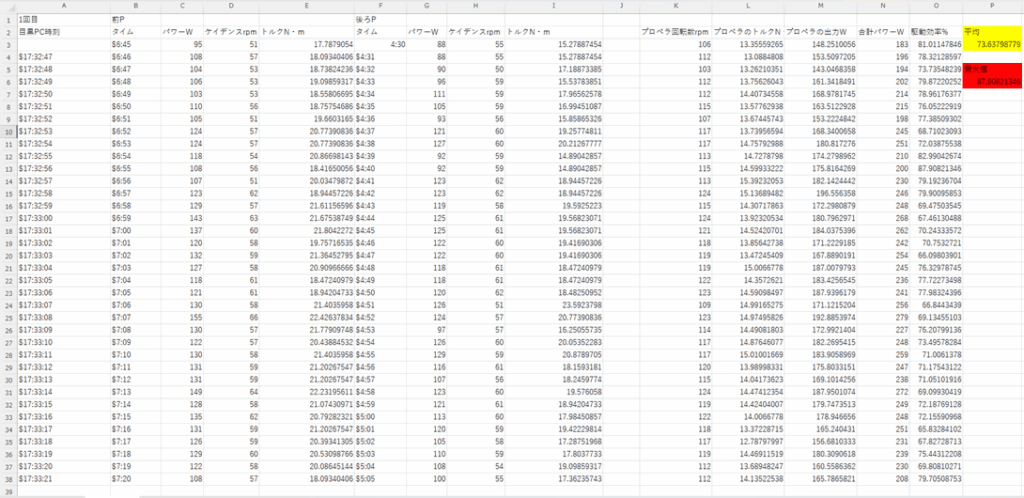

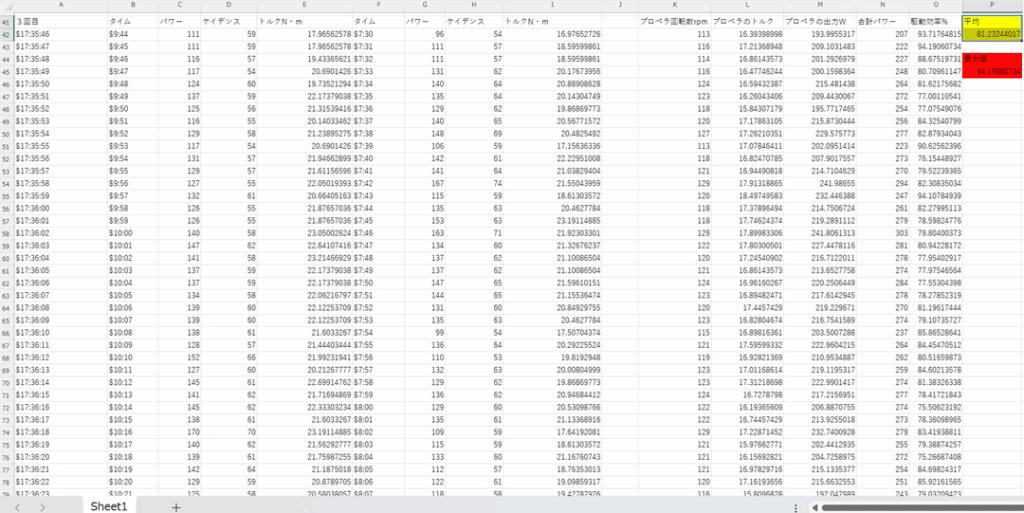

回転試験でデータを取りました。パソコンの値がひずみゲージの出力(抵抗値)です。これとパワーメーターの値を動画で記録し、あとから動画を見返しながら、パワメの値をエクセルに手打ちしました。試験時間は30秒で3回計測を行いました。2回目はうまくデータを取れなかったので、実質2回分しかデータは取れていません。(30秒だけとはいえ、なぜかパイロットが2人もいるのでだいぶ面倒でした、、、)

ひずみからどうやって駆動効率を測定するのか説明します。TBTではGARMINのペダル型のパワーメーターを使用しており、それによってパイロットの出力(W)とケイデンス(rpm)がわかります。そしてひずみゲージによってトルクがわかります。ひずみゲージからどうやってトルクを求めるのかはあとに書くキャリブレーションで説明します。

以下の2つから②/①で駆動効率を算出しました。

①2人のPの出力ワット数の合計

②(ペラのトルク)と(ケイデンス計で出した2人の回転数の合計)から算出するワット数

~キャリブレーションについて~

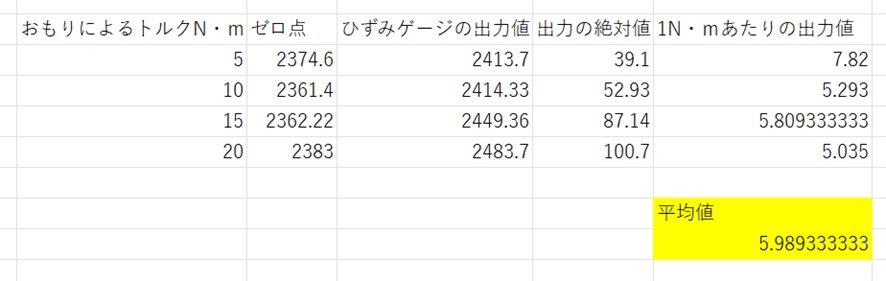

キャリブレーションとは値決めのことです。わかりやすく言うと、おもりを使って〇〇N・mのトルクを掛けたときのひずみゲージの出力値を取ることで、無限次数であるひずみとトルクを関係づけるのです。これをやらなくても、CFRPパイプの弾性係数や物性値がわかれば計算で求められるのですが、このキャリブレーションを行うほうが簡単で、正確です。

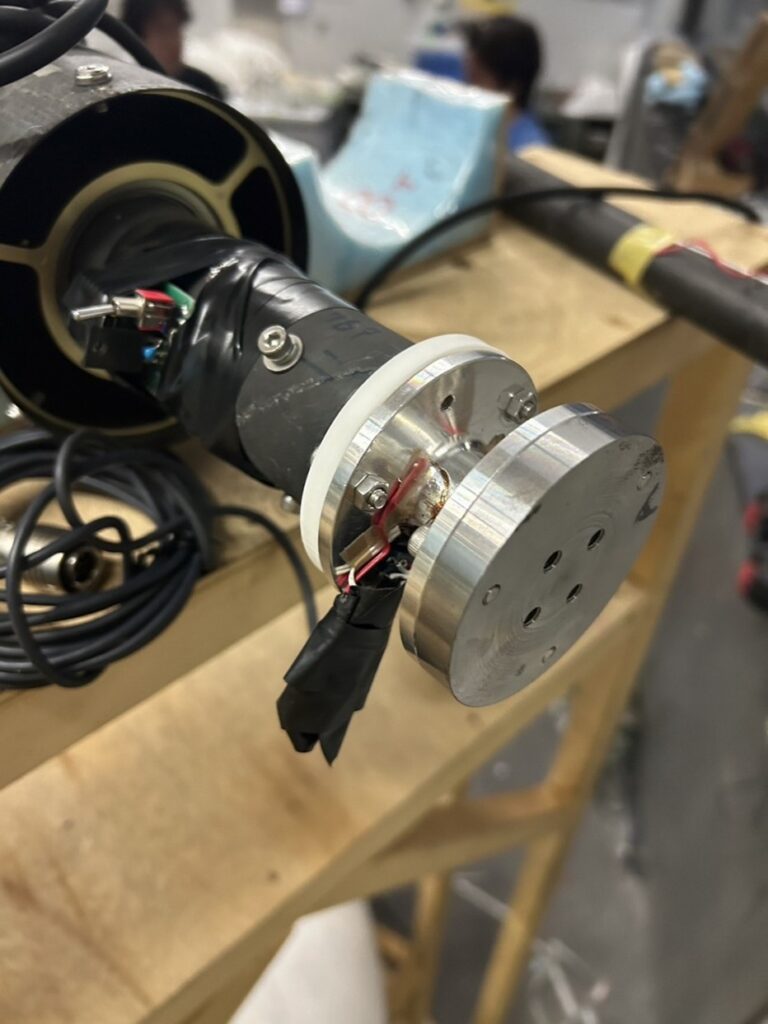

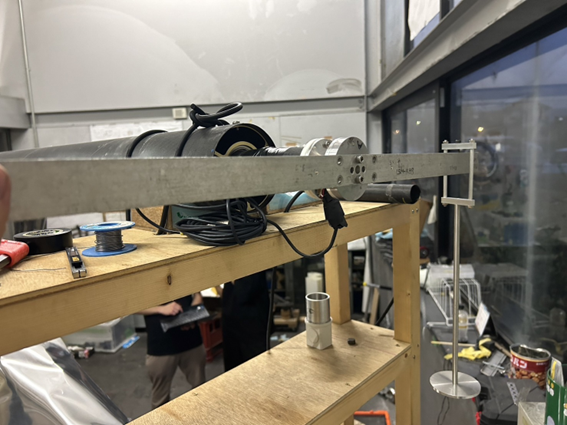

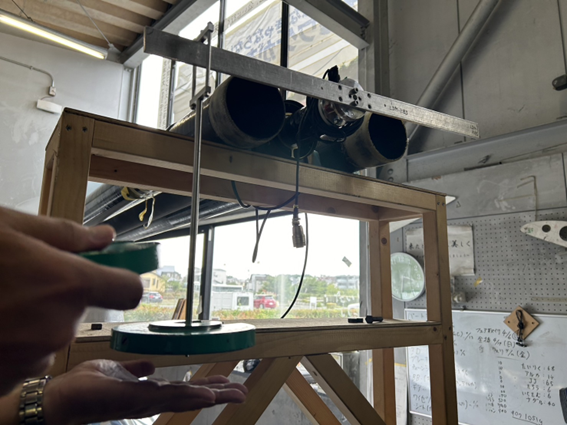

僕達は共和電業の方が来たときに、プロペラシャフトに横長のおもりマウントを取り付け、おもりを引っ掛けるやつを取り付け、おもりを乗せました。使ったおもりは1つ20Nでシャフトの中心から250mmのところに加えました。おもりは計4つ、1つずつ乗せていき、ひずみゲージの出力値とおもりの関数をつくりました。

※設計をやっているとき、計算で70N・mとかの数値を何も考えずに使っていましたが、実際におもりを使ってトルクを掛けてみると、ここまで重たくて大きかったのかと実感することができました。紙上では何も感じませんが、駆動設計は1回あれを体感するといいと思います。こんなに力が加わっているのかと実感できます。

↑これがキャリブレーションによってもとめた抵抗増加率、1N・mあたりのひずみゲージの出力値です。これによって回転試験で得たデータから、ペラシャに伝わるトルクがわかります。

~結果~

1回目

駆動効率の平均は約73.6%、最大値は約87.9%となりました。

3回目

駆動効率の平均は約81.2%、最大値は約94.2%となりました。

~考察~

1回目と3回目で大きく駆動効率が変化していました。原因は1回目と3回目でゼロ点がズレていたことだと考えました。CFRPが初期のび?、でひずみを吸収してしまったためだと考えます。またペラシャは自分たちで巻いているので、真円でもなく製作の誤差もあると考えました。他にもパワーメーターの誤差、ひずみゲージ自体の誤差もあると考えています。しかしながら、最大駆動効率は94%とかなり高いのでデファレンシャルギアは駆動効率がいいと言えるのかもしれないと考えました。値が大きく変化しているのでパイロットの技量にも依存しているのではないかと考えました。

ひずみゲージをCFRPに直接貼るのではなく、ペラハブのような、ひずみゲージ接着用の金属パーツを作ったほうがより正確にデータが取れるのではないかと共和電業の方からアドバイスをもらいました。

もしひずみゲージによる駆動効率の測定ができるようになれば、自作したユニバーサルジョイントやギアボックスを比較しどちらのほうが精度がいいのか評価できるし、諸元や必要出力を決めるための駆動効率を実測することができます。

またひずみゲージは駆動効率だけでなくワイヤー張力だったり、プロペラの推力、翼の揚力やマウント類にかかる力など、どんなことにも応用がききます。今後色々なものを測定できればよりよい機体が作れるようになります。

ここまで3回にわたり、ひずみゲージの記事を読んでいただきありがとうございました!

~参考文献~

・ひずみゲージ入門 | 共和電業

・軸のねじれとせん断応力の測定 – 学ぶ・調べる|共和電業

・カタログ – 資料ダウンロード|共和電業

・共和電業様でひずみゲージ講座を受講しました! | 電装班 | Team Birdman Trial 鳥人間コンテスト

・プロペラシャフトにひずみゲージがつきました! | 電装班 | Team Birdman Trial 鳥人間コンテスト

~おまけ~

大学のメカトロニクスという授業で、センサーの1つとしてひずみゲージを紹介されました。授業では原理とホイートストンブリッジの説明を軽くしただけで終わってしまいましたが、実際に使用して企業の方に話を聞くと、色々な使い道があり、授業では絶対に学べないようなことも知ることができました。

やっぱり鳥人間をやってて、勇気を出してお問い合わせをして本当に良かったなと思っています。やらずに後悔するより、絶対にやって後悔したほうがいいと思いました。学生のうちにいっぱい失敗していっぱい挑戦して学ぶのがいいと思います。

企業の方も喜んで協力してくださる人が大勢いるので(僕が言うことではないのは百も承知ですが)、迷惑とかはあまり考えずに、色々とお願いしてみましょう。僕らにとってめっちゃ良い経験になります。