- Group電装班

- Date2025.09.02

スプレッドシートで4節リンク機構を設計!

こんにちは、26代電装設計の目黒(カーボン)です。

以前の記事で、FBWのサーボモータを尾翼の外に出すことの有効性を確認できました。前回の記事。ただ、実際に尾翼の外に出すためには、サーボモータで尾翼を動かす「4節リンク機構」を設計し直さなければいけません。

↑今までは尾翼の内側にあったサーボモータ

尾翼を動かす方法は、4節リンク機構以外にもさまざまあるのですが、初導入は失敗のリスクが大きいですし、マウントの構造にも影響しちゃったりするので、今年は例年通り4節リンク機構(4節回転リンク機構)を採用しようかなと考えています。

4節リンク機構とは?

言葉でうまく表現できないので、以下の動画をご覧ください!

このように、ある節点を回転させると、別の節点が動き、回転運動を伝えることができる機構を「4節リンク機構(4節回転リンク機構)」と言います。このとき、回転運動の入力が行われる節を原動節、出力として用いる節を、従動節と言うそうです。へぇ~

特徴としては、ある入力に対し、出力の角度や、出力のトルク、さらには出力の角加速度を、4つの節の長さを変更することで調整出来ることです。

ちなみに上のデモ動画は、サーボモータを尾翼の中に入れていたS-300のリンク機構の動きを再現したものになります。

尾翼の外にサーボモータを出すには?

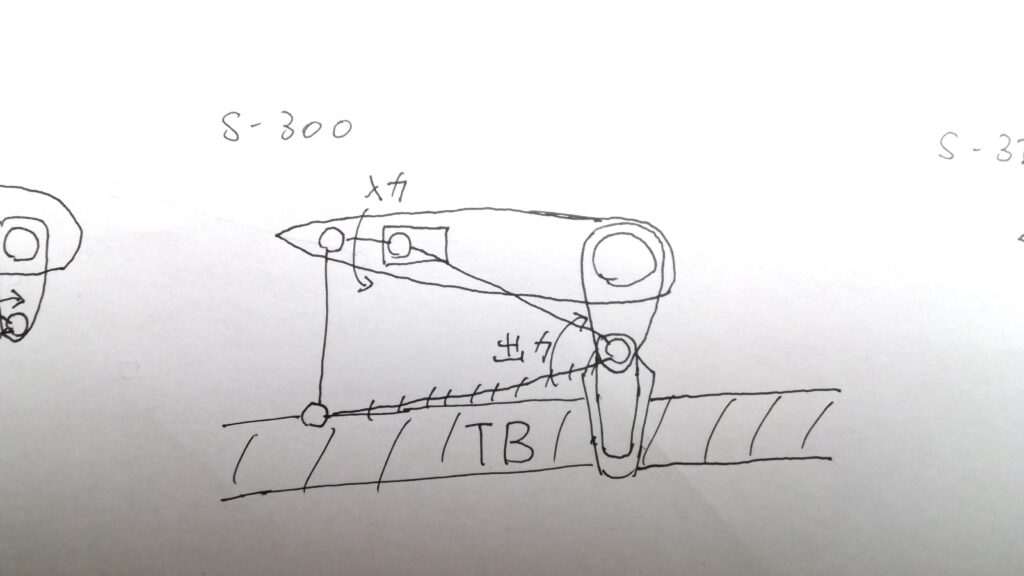

今までは、尾翼の中にサーボモータがあったので、リンク機構を図で表すと、以下のようになっていました。

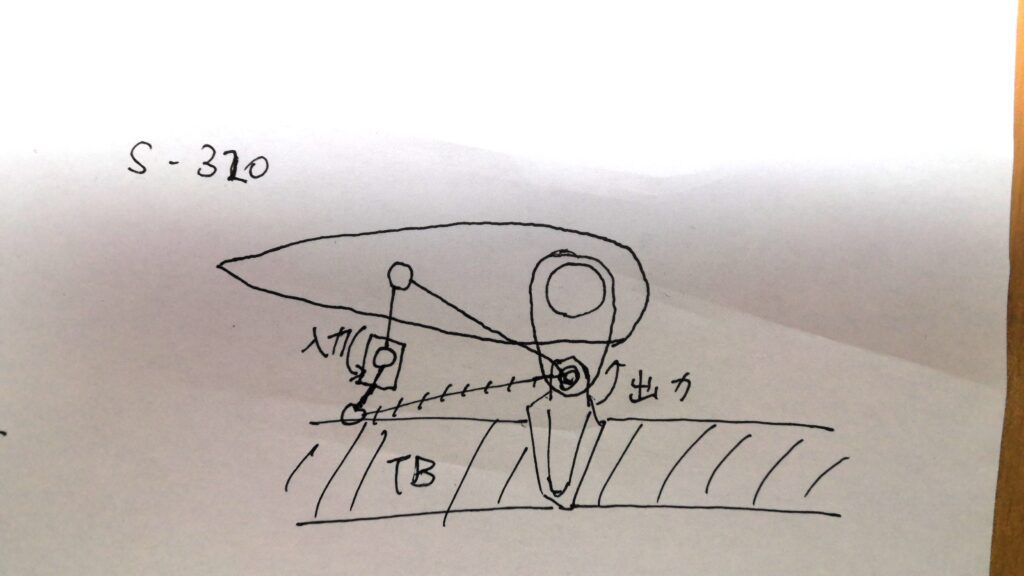

ただ今回、尾翼の外にサーボモータを出すにあたって、以下のような構造にしようと考えています。

つまり、サーボを取り付ける(入力の)節点を変えるということです!

4節リンクに求められる要件

尾翼を動かすうえで、4節リンク機構には、以下の要件が求められると考えました

- 入力に対して出力のトルクが極力大きくなるようにする(尾翼に大きな負荷がかかっても、サーボが耐えれるようにするため)

- ニュートラル時に出力のトルクが最も大きくなるようにする(基本尾翼はニュートラルなので、ニュートラル時にサーボにかかる負荷トルクが少ないと、バッテリーが長持ちします)

- どちらかというと、尾翼がダウン時よりアップ時のほうが出力トルクが大きいようにする(水平尾翼のみ)(アップ時には、重力が、風によって尾翼の回転が元に戻ろうとする方向と同じ方向に働くため、ダウン時に比べ尾翼にかかるトルクが大きくなるはずです)

- 尾翼の動作角が±10度程度であること(別の設計者に言われました、空力とかはよくわかりませんが、この角度で動かしたいそうです)

- 尾翼の動作角に対し、サーボの入力角が大きいこと(尾翼角度の微調整が可能になります)

- 入力を一定速度にしたとき、出力も一定速度になること(尾翼をアップに切った際とダウンに切った際で、動く速度が変わると困る、、、)

これらの条件に合うように、4節リンクを設計していきます!

設計シートを作成

トルクや動作角の計算を簡単にできるようにするため、googleスプレッドシートで、4節リンク機構の設計シートを作成していきます。

以下、小言です

——————————–

鳥人間界隈では、昔の偉大な設計者が作成した翼やプロペラの設計シートを代々引き継ぎ、それを利用して数値解析を行って、設計をすることがよくあります(電装は、そもそも「そういう系」の設計がないため、今まで設計シートなるものは存在しなかったのですが、私はどうしてもこの設計シートなるものを作ってみたかったので、今回必要かもわからないですが、4節リンク機構の設計シートを作ってみました)

——————————–

設計シートの構成は、以下のようにしました

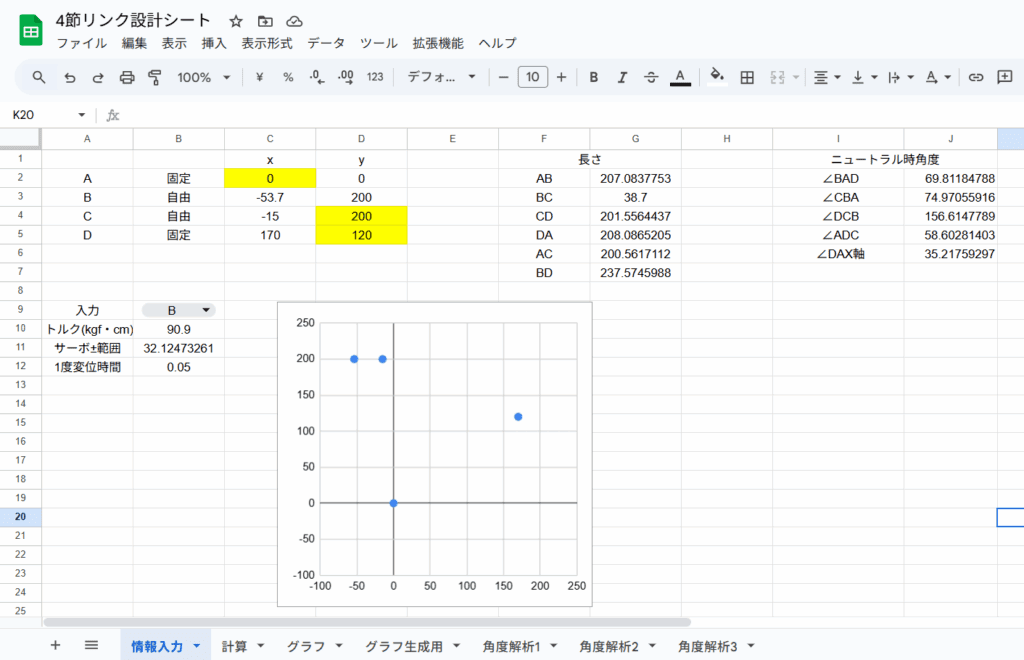

まず、ここが情報入力シートです。

左側で、ニュートラル状態(尾翼の角度が0度のとき)の4つの節点の座標と、どこを入力(原動節)にするか、さらに、入力(サーボ)の可動範囲を設定します。また、1度の変位にどのくらい時間がかかるか(どのくらいの速度でサーボが動くか)も入力します。

すると、4つの節点を示すグラフと、各節点の角度、そして、節の長さが表示されます。

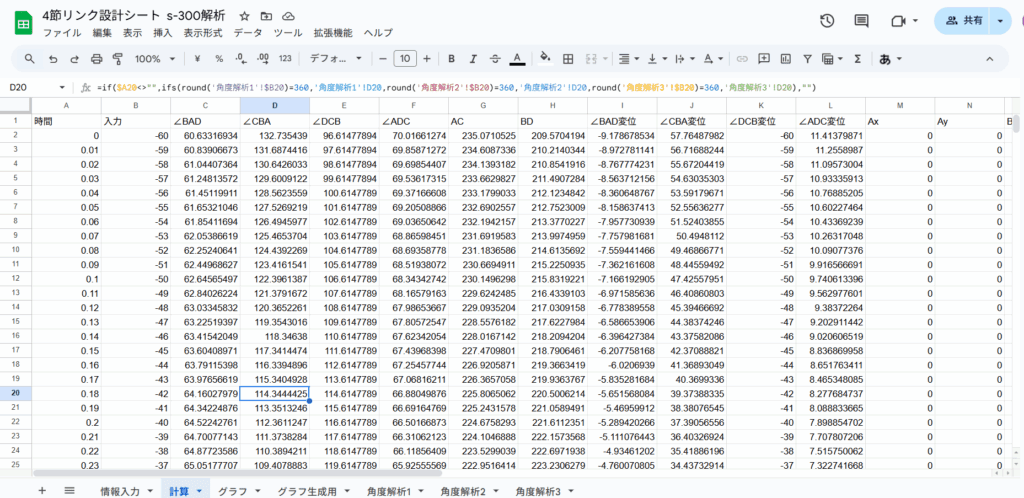

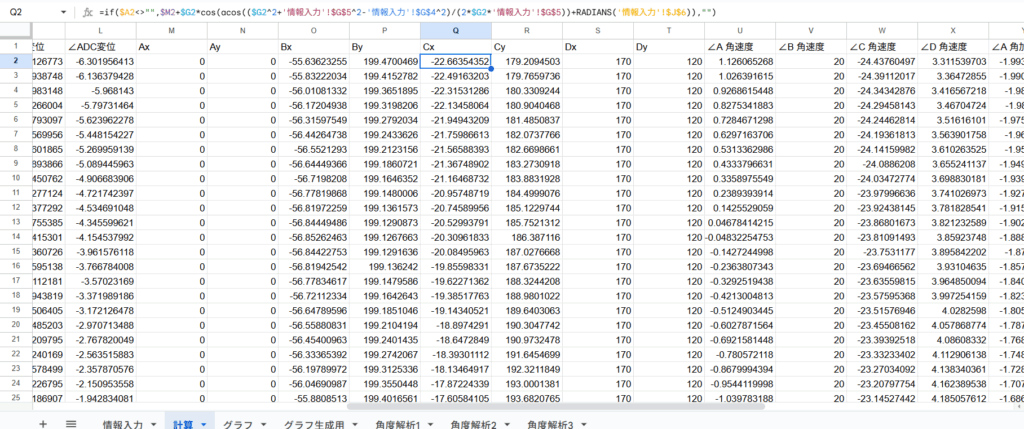

続いてこちらが、計算シートです。情報入力シートで設定したサーボ(入力軸)の可動範囲において、各節点がどのように変化するかを表示してくれます。例えば上の図のB列とF列を見ることで、サーボの入力角度がニュートラル状態から-60度のときには、∠ADCが約70度で、ニュートラル状態から-40度のときには、約66.5度になることが分かります。ここら辺は全て、余弦定理を使って求めています。こんなところで役に立つとは、、、

さらに、求めた各節点の角度から、上記図のように、各節点の座標の変化や角速度・角加速度の変化、さらにはトルクを計算します。トルクは静力学解析で求めたものです。静力学解析より動力学解析のほうが正確らしいのですが、情報系学科の私には、動力学解析は難しすぎました、、、今度余裕があればやってみます、、、

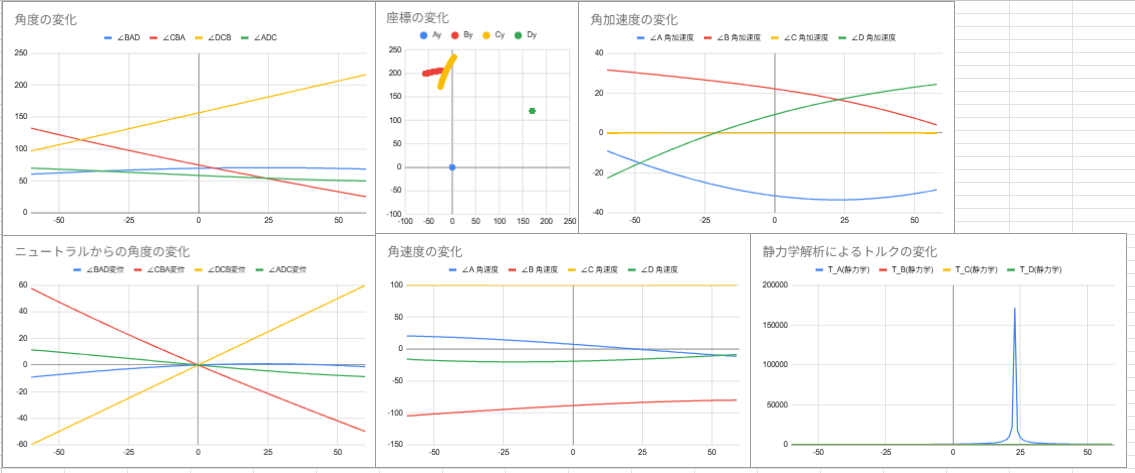

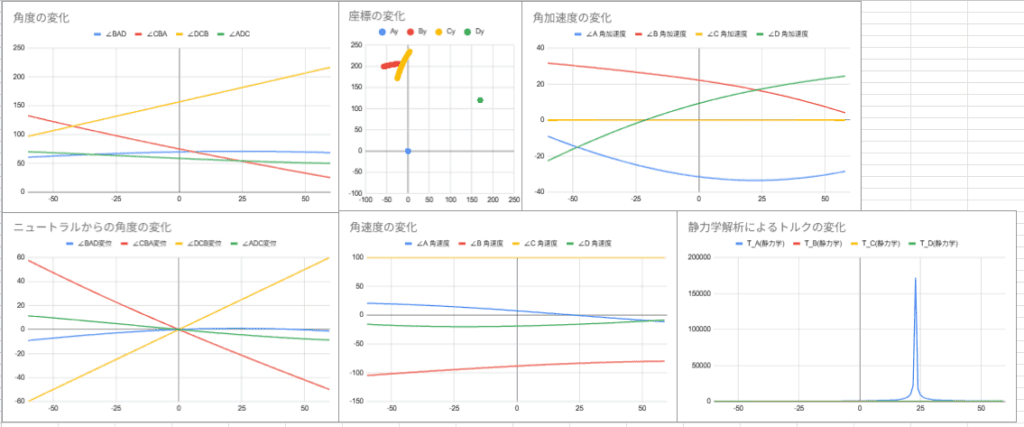

さて、あの数値の羅列のままだと見ずらいので、グラフも勝手に作ってくれるようにしました。各々のグラフの意味は、グラフタイトルを見ていただければなんとなくわかるかなと思います。

ちなみに上記グラフは、s-300の各節点の座標を情報入力シートに入力し、解析したものになります。左下のグラフ「ニュートラルからの角度の変化」を見ていただければわかる通り、確かに尾翼の舵角である∠ADC変位が、10度から-10度になっていることがわかるかと思います。

また、右下の「静力学解析によるトルクの変化」で、T_Aが25度付近で異常に高い値を示しているのは、「死点」であるためと思われます。

ちなみにs-300の尾翼は、どうやら設計上、ニュートラル付近で300kgf・cmの負荷トルクに耐えることができたようです。

今後やること

さて、設計シートができたので、これを使って、先ほど述べた要件に沿った4節リンクの設計をやっていきたいと思います!

が、どうやって「最も要件に沿った」設計を見つけるんだ、、、、というのも、現状のシートでは、「座標を入力した結果、どういう性能のリンク機構が出来るか」は分かっても、「こういう性能のリンク機構が欲しいとき、どいう座標にすればいいのか」は分かりません。

そこで!遺伝的アルゴリズムなるものを使ってみることにしました。次回、その奮闘記を記そうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。