- Groupフェア班

- Date2025.05.18

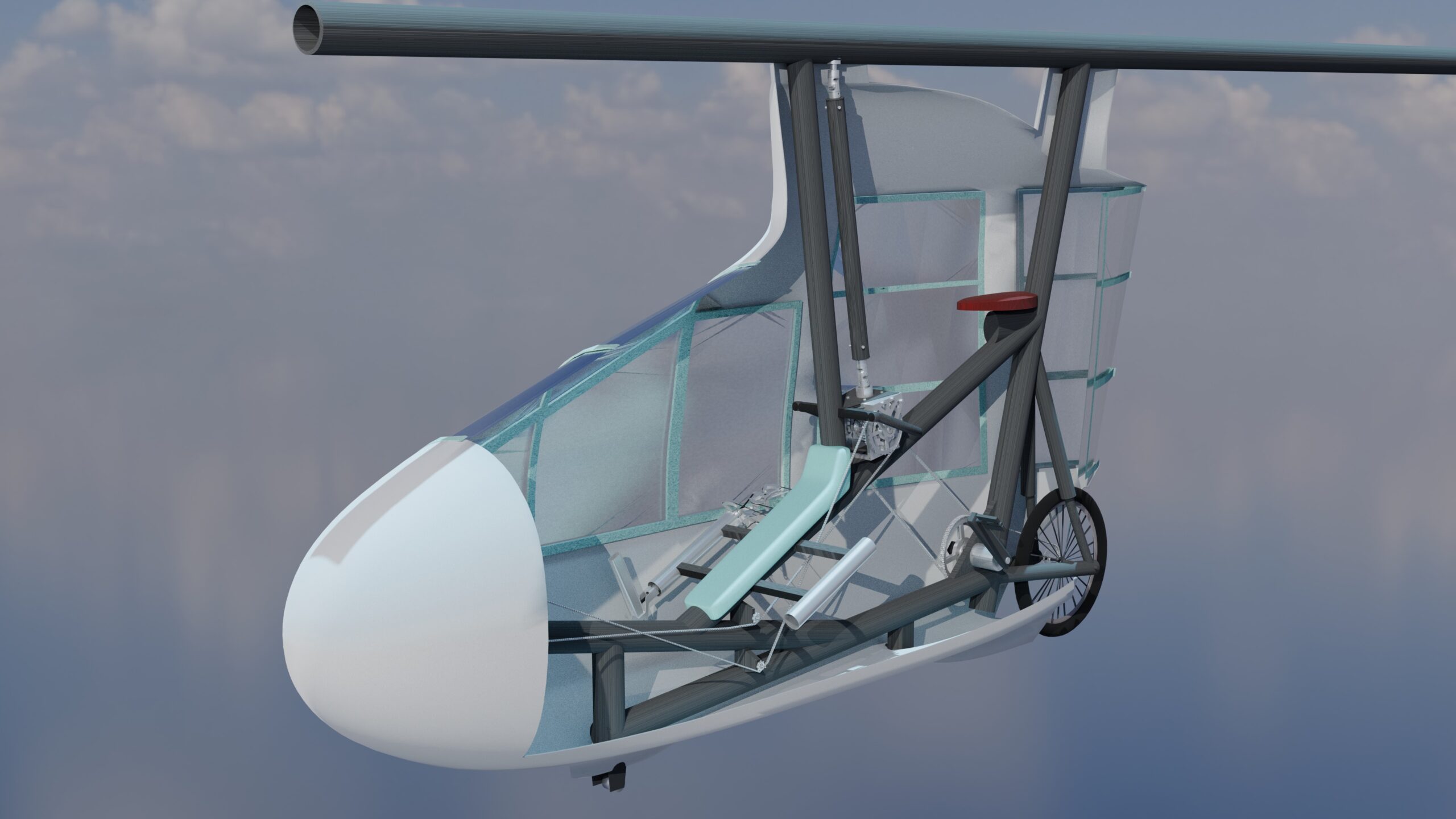

CG制作のすすめ

前置き

こんにちは 次期フェアリング設計の新井です。

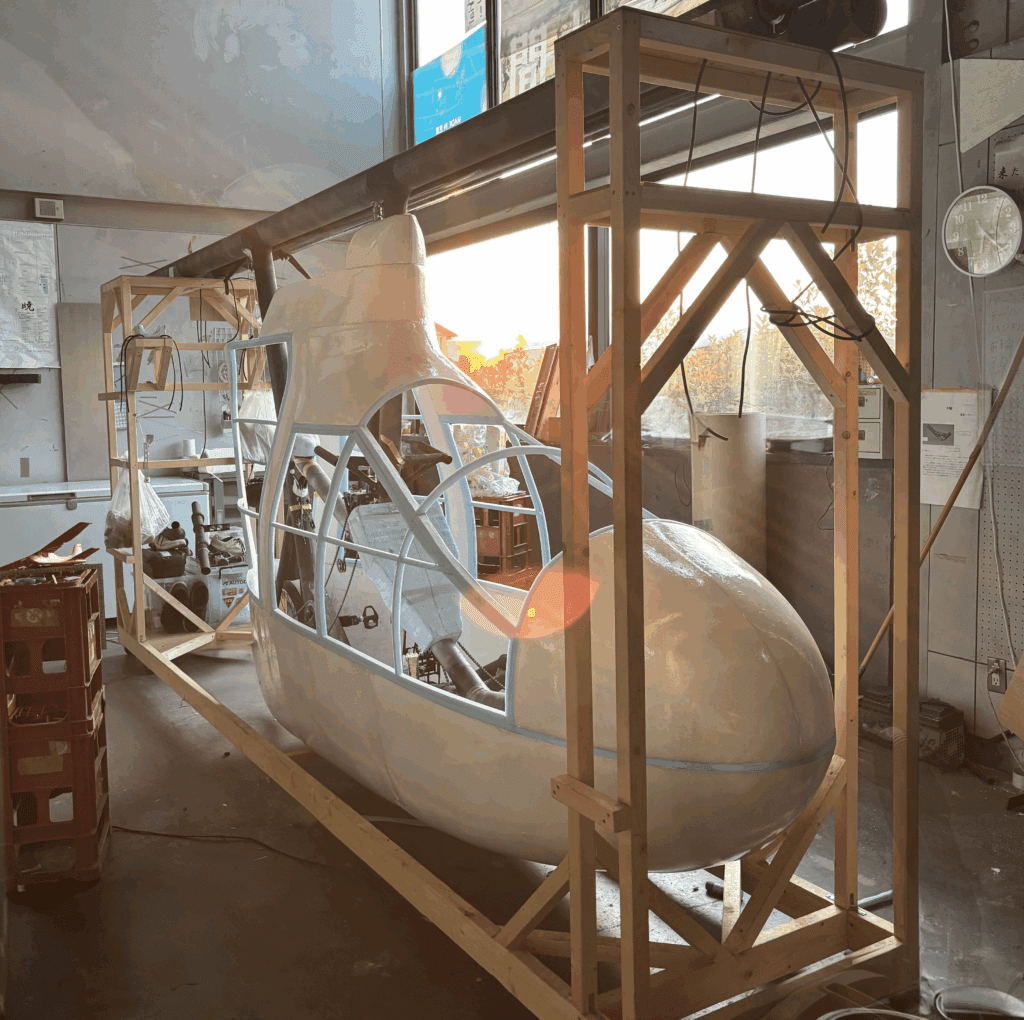

フェアリングの制作もいよいよ終わりが見えてきました

現在のフェアリング班は毎週の試験系とか作業で壊れ続けるリブの修復作業に追われています。

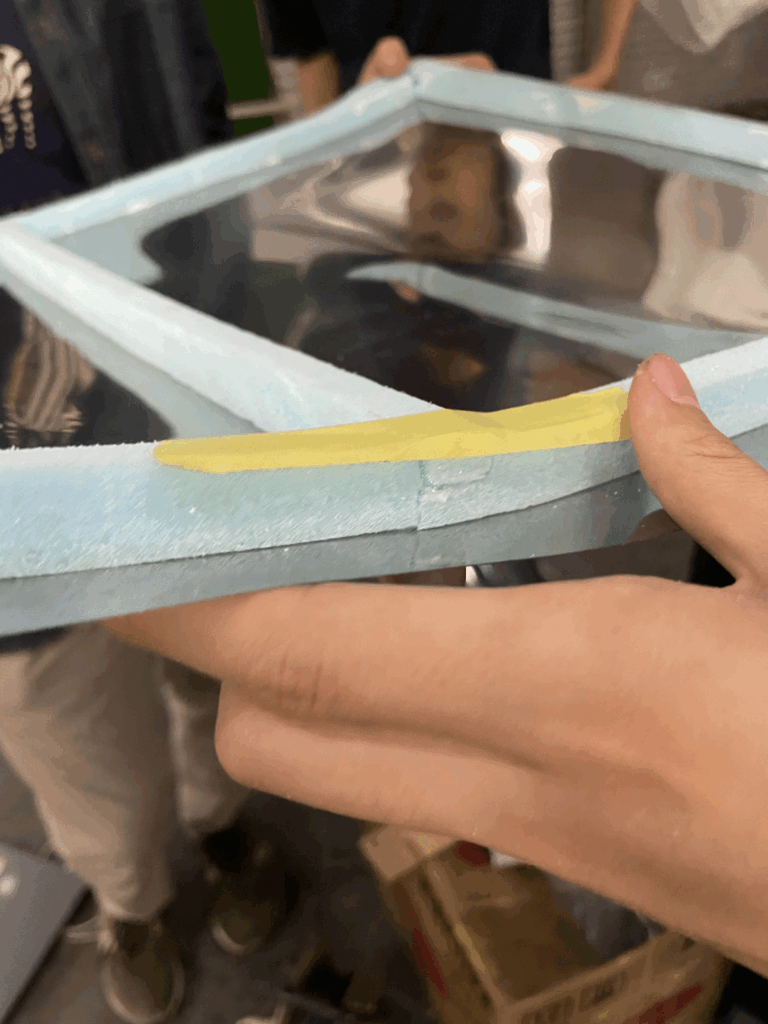

↓フィルム張りで折れたリブの姿

スタイロフォームがもっと強くなればいいのにと思う毎日です。

本題

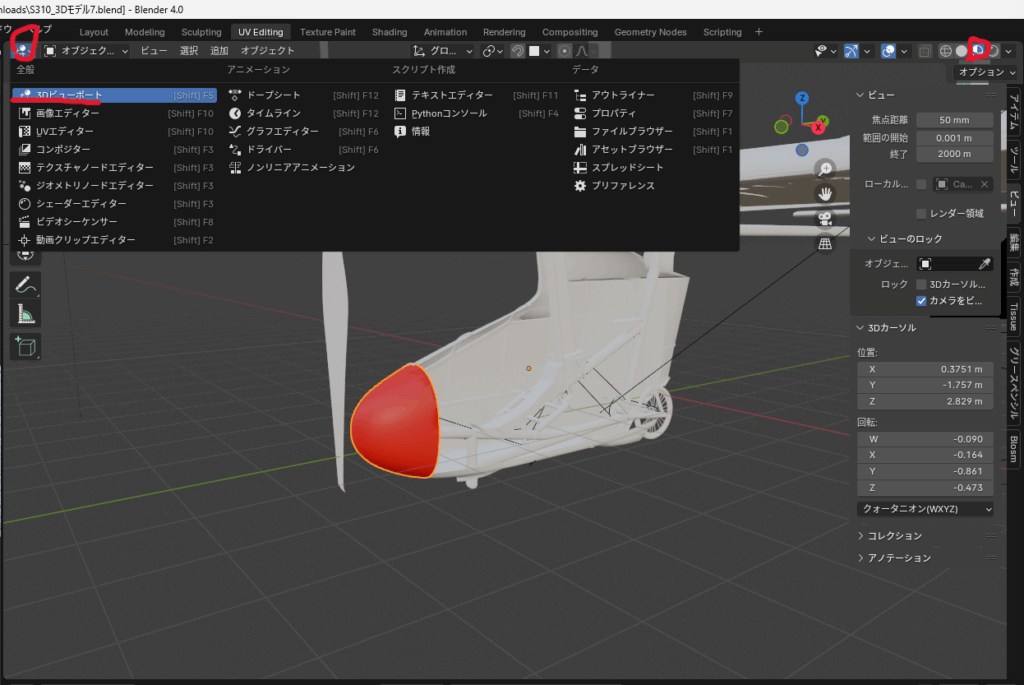

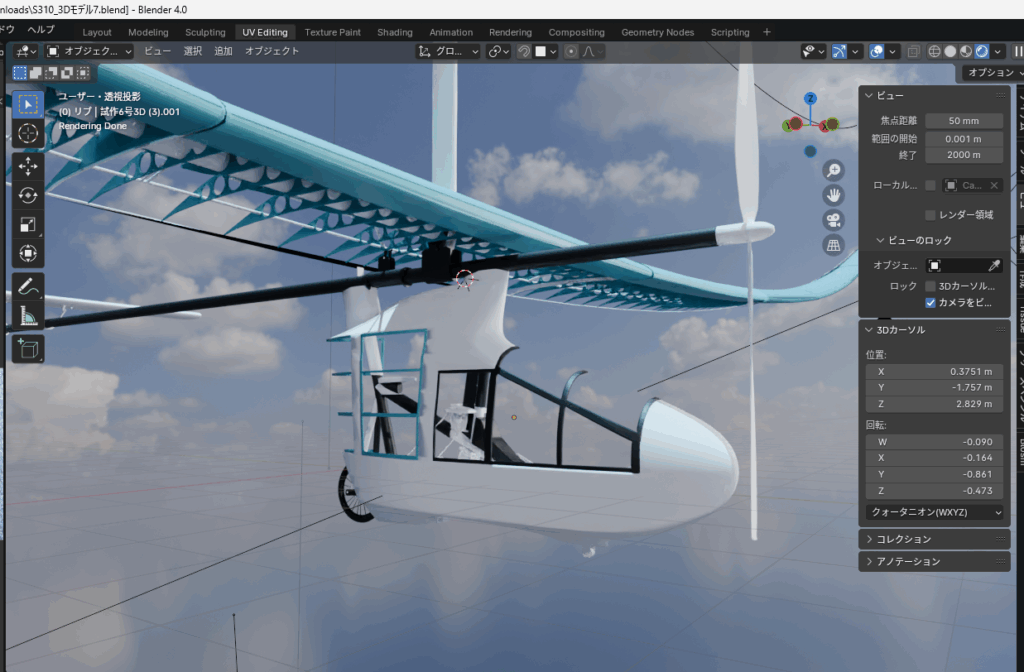

さて今回は毎年フェア設計が制作していた機体CGの作り方解説をします。

今までは3年生の設計者がモデル制作を行っていましたが今回は設計者が忙しいということで私が作らせてただきました

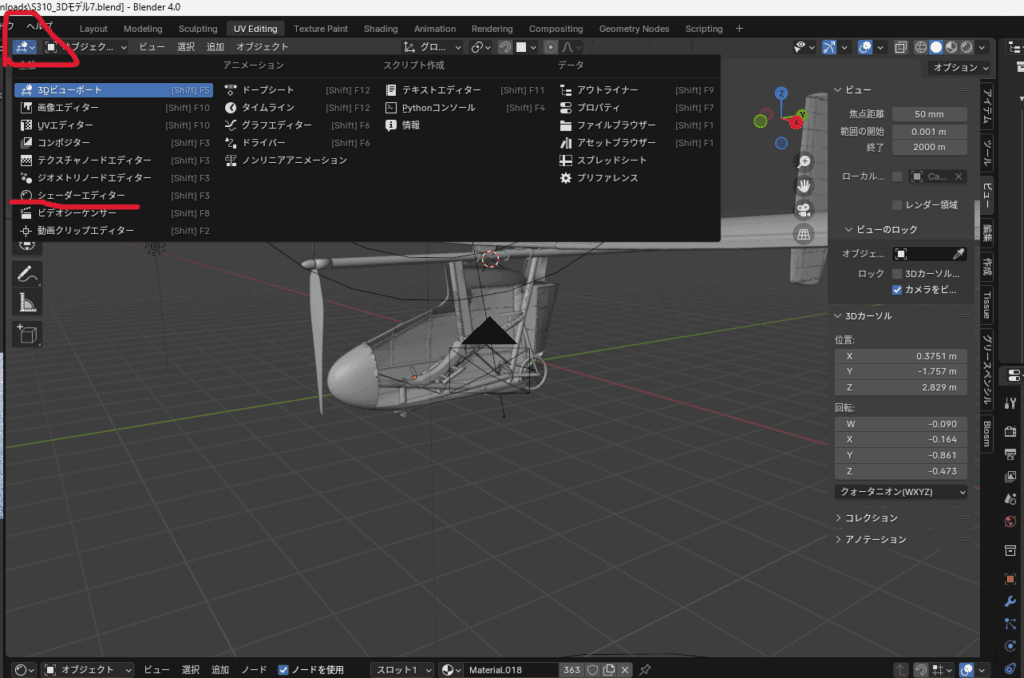

私が3DCGの制作で主に使うのはblender というソフトです。blenderの良いところは何といっても無料で使えて直観的な操作感があるところです。

対抗馬としてMAYAというAutodesk社が出しているCGソフトもあります。こっちの方がAutodesk製品にお世話になりがちな鳥人間界隈にとって都合がよく、さらに芝浦がライセンスを持っているので無料で使えるのですが、pthon知識が必要というのが高いハードルとなっており結局blenderを使い続けてしまっています。

本題に入りましょう

これまでCG制作の作り方とかデカいこと言ってきましたが、私がこだわって作る部分はマテリアル設定のみです。なぜかといえばほかのパーツは設計者がfusionやsolidworksで設計しておりそれをblenderにインポートすればいいだけですからね。(翼だけは3Dモデルがないので自分で作ります)

まずマテリアルとは、オブジェクトの表面の質感と考えればいいでしょう。

つるつるしているとか、ざらざらしている、あるいは、どんな色をしているか、といったことです。

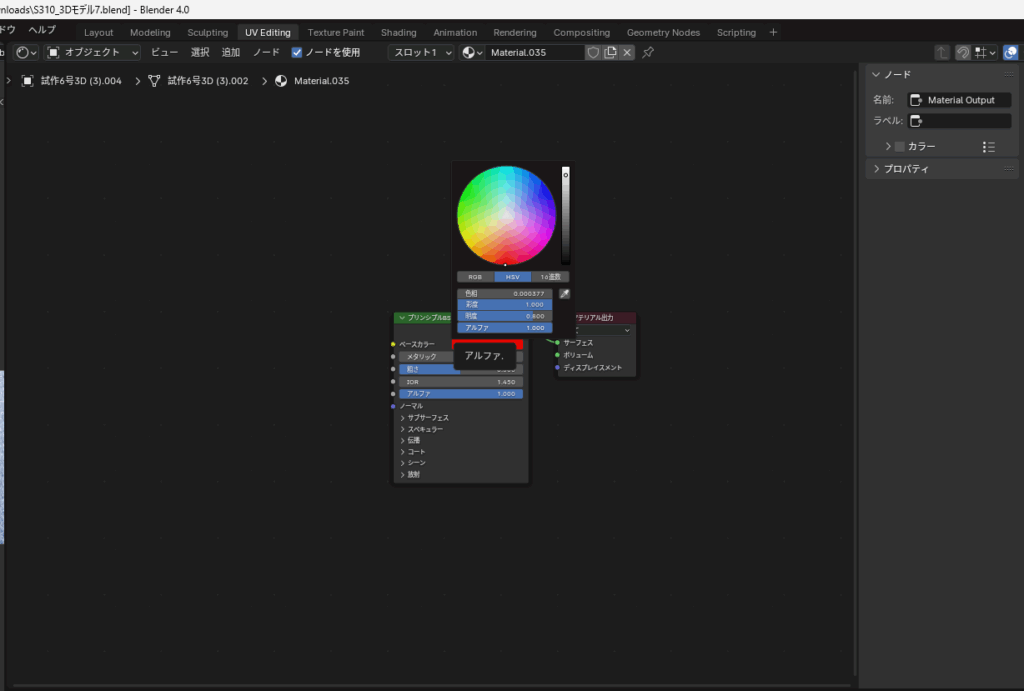

マテリアルの設定の方法

実際のマテリアル設定

実際のマテリアルはベースカラーを変えるだけでOKというわけではありません。なぜかといえばそれだけでは「質感」が全く再現できていないからです。

CG制作において一番大事なのはCGっぽく見せないというところでそこが腕の見せ所となります。

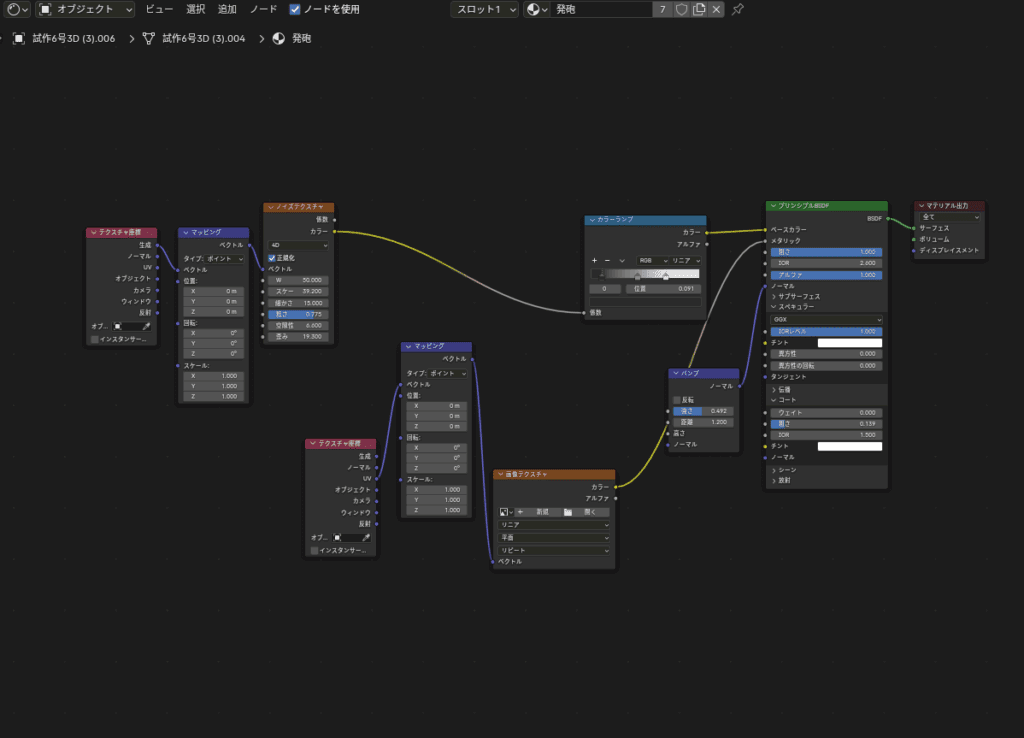

ここでやっているのは白いフェアリングに凸凹を生成してます。凹凸はノイズテクスチャで細かいノイズ模様を作りそれをカラーランプによって黒からグレーの色見付けしベースカラーに組み込むことで再現しています。

このような細かい設定を他のマテリアルに設定していきます

細かい違いですがこの設定を行うことでCGぽさを少なくすることができます。

最後に

長々とマテリアル設定について話してきましたが、正直マテリアル設定が3DCG制作の中で一番難しくイラつく作業ではあります。しかしこの設定を終えれば設定していなかった時より格段に完成度が上がり、達成感がある作業でもあります。3DCGはオブジェクトの美しさがすべてに思えるかもしれませんが、その裏側には、地道な作業が詰まっているんです。

ここまで記事を読んでいただきありがとうございます。あんまりいつもの作業には関係ないことですが地味に重要なことをしていると思うので今年の新入生にもこのような作業ができる人材が一人でもいたらなと思います。